01.

为进一步研究我国标准规范中关于有限空间作业安全的相关概念,基于国内外现行标准规范并结合企业调研情况,本文深入探讨有限空间作业安全相关概念在实际应用中存在的问题。研究结果表明:“存在缺氧窒息或易积聚易燃易爆、有毒有害等危险物质”“出入口受限或狭窄”“自然通风不良”是判定有限空间的3个必要条件。有限空间作业概念中关于“进入”行为的定义有必要进一步明确;国内外相关标准针对有限空间作业危险环境中的可燃性气体浓度及粉尘浓度存在较大差异;有限空间作业安全管理环节应进一步完善有限空间作业分类管理办法、作业人员资格要求、应急救援等内容。研究结果为有限空间相关概念内容的完善、标准规范的修订以及有限空间相关概念的实际应用提供一定参考。

图1:相关标准或规范中有限空间定义内各要素出现

频数情况

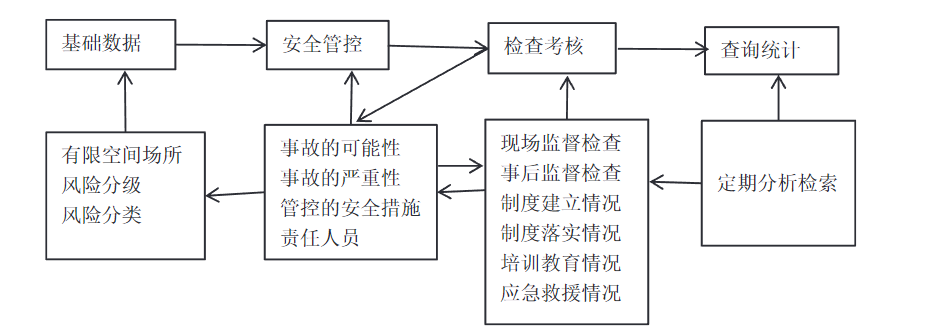

文章通过近年来涉及有限空间作业的企业在作业过程中出现的事故案例,利用大数据分析剖析其事故产生的根源,从而对有限空间作业过程中所面临的风险做出辨识,提出基于人工智能理论的有效安全防范策略,进而减少有限空间作业过程的事故发生概率。具体而言:通过自身建立人工智能管理平台,如图2所示,将本单位的有限空间作业场所纳入平台管理,定期辨识风险点,对其中的风险点分级分类实施精准管控,责任到人、规定时限、明确防范职责和要求,在平台中建立起有限空间数据导入、查询、统计、考核、管控过程、监督检查等模块,实时跟踪掌握有限空间作业的信息,实现对有限空间作业的安全管控。

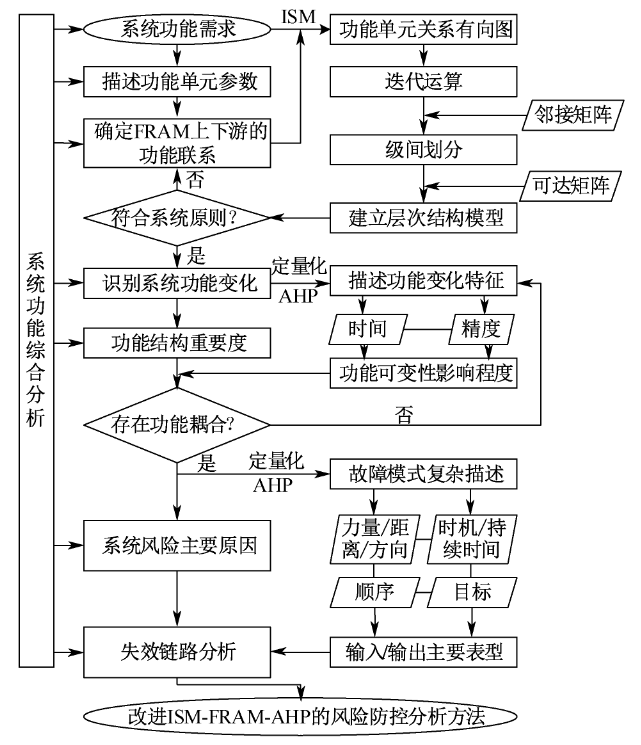

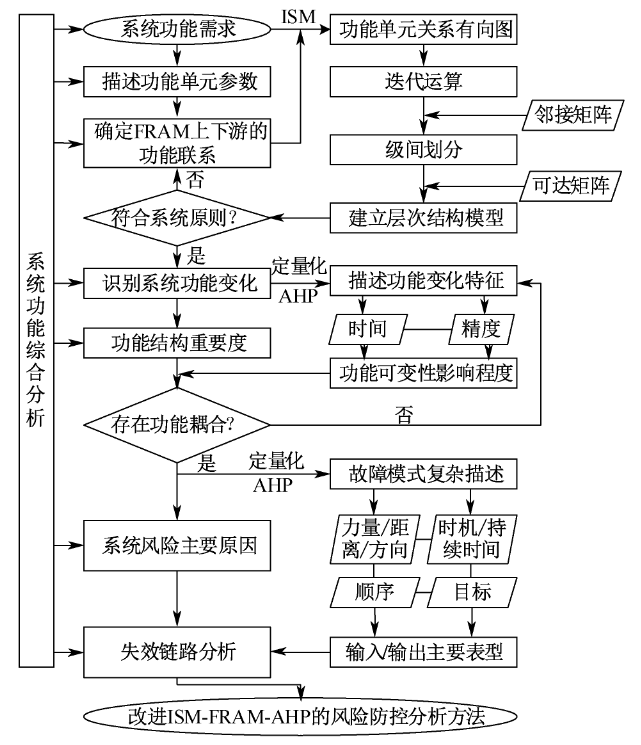

基于改进ISM-FRAM-AHP的有限空间作业过程风险防控

为解决有限空间作业过程多层次、多环节、多功能交互关系模糊和不良耦合影响的问题,本文引入功能共振分析模型(FRAM),结合解释结构模型(ISM)和层次分析法(AHP)优化改进层次结构和判断方式,通过划分风险层次结构,将系统功能耦合变异性的影响进行定量化,并计算功能单元和层级结构的重要度,通过功能可变性和耦合损失度结果,确定上下游功能变化输入输出表型,理清系统功能要素间耦合作用影响机制。

图4:改进ISM⁃FRAM⁃AHP风险防控分析方法程序

图4:改进ISM⁃FRAM⁃AHP风险防控分析方法程序

结果表明:应用基于改进ISM-FRAM-AHP的有限空间作业过程风险防控模型,能够得到23个功能单元和10层风险层级功能网络;功能可变性数值和耦合损失度最大值为4.36(外部环境F23)和0.8084(制定作业方案F2),作业安全风险程度较高,功能变化主要表现为顺序、目标和控制,针对8条失效链路设置物理、象征、功能、隐形4种有效屏障措施。

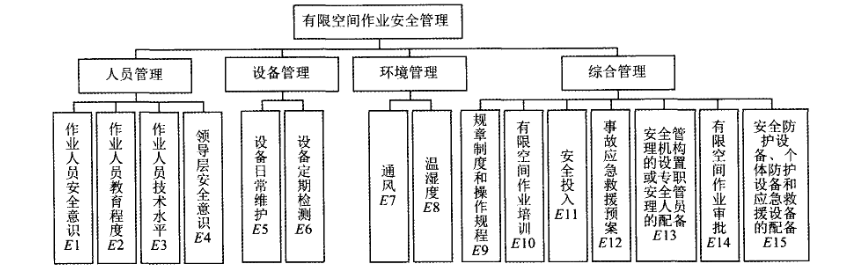

为探究有限空间作业事故的特征和原因,本文统计北京市2006—2015年间的有限空间作业事故类型、发生时间及发生区域等数据,同时分析事故发生的直接原因和间接原因,并应用社会网络分析法研究影响有限空间作业安全管理的关键要素。结果表明,有限空间作业事故以中毒和窒息为主,多发于夏季,区域内事故起数与其常住人口数量有关;事故发生的直接原因是人的不安全行为,主要表现为作业前未检测、未通风以及作业时未佩戴个体防护用品;事故发生的间接原因是管理存在缺陷;有限空间作业安全管理的关键要素是领导层安全意识、安全投入和安全培训等。

图4:改进ISM⁃FRAM⁃AHP风险防控分析方法程序

图4:改进ISM⁃FRAM⁃AHP风险防控分析方法程序